【系辞原文】

【第十章】

《易》有圣人之道四焉:以言者尚其辞,以动者尚其变,以制器者尚其象,以卜筮者尚其占。

是以君子将有为也,将有行也,问焉而以言,其受命也如响,无有远近幽深,遂知来物。非天下之至精,其孰能与于此?

参伍以变,错综其数,通其变,遂成天地之文。极其数,遂定天下之象。非天下之至变,其孰能与于此?

《易》无思也,无为也,寂然不动,感而遂通天下之故。非天下之至神,其孰能与于此?

夫《易》,圣人之所以极深而研几也。唯深也,故能通天下之志。唯几也,故能成天下之务。唯神也,故不疾而速,不行而至。

子曰“《易》有圣人之道四焉”者,此之谓也。

【解读诠释】

第十章

《易》有圣人之道四焉:以言者尚其辞,以动者尚其变,以制器者尚其象,以卜筮者尚其占。(章首)

是以君子将有为也,将有行也,问焉而以言,其受命也如响,无有远近幽深,遂知来物。非天下之至精,其孰能与于此?(章中 1:至精)

参伍以变,错综其数,通其变,遂成天地之文。极其数,遂定天下之象。非天下之至变,其孰能与于此?(章中 2:至变)

《易》无思也,无为也,寂然不动,感而遂通天下之故。非天下之至神,其孰能与于此?(章中 3:至神)

夫《易》,圣人之所以极深而研几也。唯深也,故能通天下之志。唯几也,故能成天下之务。唯神也,故不疾而速,不行而至。(章中 4:极深而研几)

子曰“《易》有圣人之道四焉”者,此之谓也。(章末)

【解读】

《系辞上传》第十章讲的是“《易》有圣人之道四焉”之“辞、变、象、占”,整个章节首尾呼应,中间四段阐述圣人四种《易》道。先儒于此章众说纷纭,似乎未能契合圣意。为了说理方便,笔者将本章分为章首、章中 1至精、章中 2至变、章中 3至神、章中 4极深、章末共六个段落。

一、简述先儒之解读

韩康伯、孔颖达、来知德以及今之金景芳、吕绍纲都说“章中历陈其三事”,即“至精”、“至变”、“至神”。来知德以为至精为“尚辞”之事,至变为“尚变、尚象”之事,至神为“尚占”之事。诸儒皆把章中 4深几与章末合成一段。金、吕认为“四焉”算不上圣人之道,于是将章首删除。以上皆不明圣人之意也。今出土帛书《系辞》“《易》有圣人之道四焉”章与传本相同,可证今本文字无缺无增,金、吕删经,尤不可取。

苏轼以章中 1至精为“筮占之类”,章中 2至变为“历术之类”。

程颐曰:言所以述理,以言者尚其辞,谓以言求理者,则存意于辞也;以动者尚其变,动则变也,顺变而动,乃合道也;制器作事,当体乎象;卜筮吉凶,当考乎占。

朱熹《周易本义》以章中 1至精为“尚辞尚占之事”,章中 2至变为“尚象”之事,而在《文公易说·杂著著精变神说》云“观变玩占,可以见其精之至矣;玩辞观象,可以见其变之至矣”,又以至精为变、占,至变为象、辞,盖本第二章“居则观象玩辞,动则观变玩占”而来。

何楷曰:此章与第二章“观象”、“玩辞”、“观变”、“玩占”相应。

李光地以为至精是释“动则观其变而玩其占”之意,至变是释“居则观其象而玩其辞”之意,至神是总释卦爻之德而赞之。他认可朱熹在《易说》中的说法:与下章“蓍之德”,“卦之德”既相应,而第二章“观”、“玩”之义,亦因以明,当从此说。

朱熹、何楷、李光地等认为第二章“居则观象玩辞,动则观变玩占”与第十章“《易》有圣人之道四焉”之“辞、变、象、占”相应,此亦不明圣人之意。第二章“君子居则观其象而玩其辞,动则观其变而玩其占”,言君子学《易》之理路。而第十章则是圣人之道,“玩其辞”非“尚其辞”,“观其变”非“尚其变”,“观其象”非“尚其象”,“玩其占”非“尚其占”,君子之道与圣人之道,其层次迥然有别矣。

二、“《易》有圣人之道四焉”蠡测

愚以为:章中 1至精为占,章中 2至变为象,章中 3至神为变,章中 4极深为辞。先儒所以不明“《易》有圣人之道四焉”之真义,盖因章中之序为“占、象、变、辞”,与章首之序“辞、变、象、占”恰相反。这符合整个《系辞传》因对称和嵌入形成环环相套的“因陀罗网”结构,《周易》六十四卦卦序也存在相同的规律(见:《发现 编排结构的奥秘》)。章首之序“辞、变、象、占”是按从高到低的层次,章中之序“占、象、变、辞”是按从低到高的层次。

(一 )章中 1至精为占

“占”为卜筮,是“《易》有圣人之道四焉”的最初级的一个层次,属于有为法,故自古迄今应用最广。卜筮是临机感应天地,是人感应外物,人为能感,物为所感,所以是有为法。圣人之初为君子,故曰:“是以君子将有为也,将有行也,问焉而以言,其受命也如响,无有远近幽深,遂知来物。非天下之至精,其孰能与于此?”

(二)章中 2至变为象

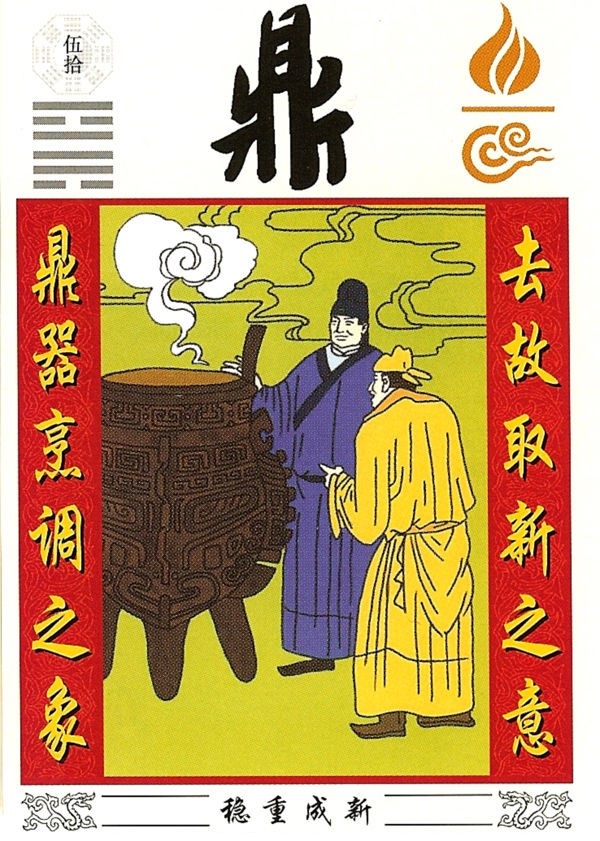

“象”为科技,又称象数,是“《易》有圣人之道四焉”的第二个层次,它不仅包括器具与工具的发明,所谓“以制器者尚其象”(详见《系辞下传》第二章制器尚象十三卦),还包含天文学与地理学,即“参伍以变,错综其数,通其变,遂成天地之文,极其数,遂定天下之象。非天下之至变,其孰能与于此?”

“参伍”的原义为三辰五星,天文星占,本义为天文历数和揲蓍筮数,引申义为比较、勘验、研究讨论。

《左传·昭公三十二年》曰:“天有三辰,地有五行。”

《国语·鲁语上》曰:“及天之三辰,民所以瞻仰也;及地之五行,所以生殖也;及九州名山川泽,所以出财用也。”

《淮南子·泰族训》:“昔者,五帝三王之莅政施教,必用参五。何谓参五?仰取象于天,俯取度于地,中取法于人,乃立明堂之朝,行明堂之令,以调阴阳之气,以和四时之节,以辟疾病之菑。俯视地理,以制度量,察陵陆水泽肥墽高下之宜,立事生财,以除饥寒之患。中考乎人德,以制礼乐,行仁义之道,以治人伦而除暴乱之祸。乃澄列金木水火土之性,故立父子之亲而成家;别清浊五音六律相生之数,以立君臣之义而成国;察四时季孟之序,以立长幼之礼而成官。此之谓参。制君臣之义,父子之亲,夫妇之辨,长幼之序,朋友之际,此之谓五。”

《史记·天官书》曰:“为天数者,必通三五。终始古今,深观时变,察其精粗,则天官备矣。” 这里说到了“三五”,司马贞索隐注曰:“三谓三辰,五谓五星。”

《汉书·律历志》:“《易》曰:‘参伍以变,错综其数。通其变,遂成天下之文;极其数,遂定天下之象。’太极运三辰五星于上,而元气转三统五行于下。其于人,皇极统三德五事。故三辰之合于三统也,日合于天统,月合于地统,斗合于人统。五星之合于五行,水合于辰星,火合于荧惑,金合于太白,木合于岁星,土合于镇星。三辰五星而相经纬也。”

《后汉书·律历志》曰:“昔者圣人之作历也,观琁玑之运,三光之行,道之发敛,景之长短,斗纲所建,青龙所躔,参伍以变,错综其数而制术焉。”

朱熹《周易本义》曰:“参者,三数之也;伍者,五数之也。既参以变,又伍以变,一先一后,更相考核,以审其多寡之实也。错者,交而互之,一左一右之谓也。综者,总而挈之,一低一昂之谓也。此亦皆谓揲蓍求卦之事。盖通三揲两手之策,以成阴、阳、老、少之画,究七、八、九、六之数,以定卦爻动静之象也。‘参伍’、‘错综’皆古语,而‘参伍’尤难晓。按《荀子》云‘窥敌制变,欲伍以参’。《韩非》曰:‘省同异之言,以知朋党之分,偶参伍之验,以责陈言之实。’又曰:‘参之以比物,伍之以合参。’《史记》曰‘必参而伍之’,又曰‘参伍不失’。《汉书》曰:‘参伍其贾,以类相准,此足以相发明也。”

从以上引用文献可知,“参伍”第一义为天文历法,第二义为筮数,第三义为比较、勘验。若以象数图总持,则为洛书。洛书之纵横十五,即三五之道也。

《系辞传》这里的“参伍以变”是指天文星占,故曰“通其变,遂成天地之文”,“天地之文”或为“天下之文”,文指规律,通过观察三辰五星的变化可以推算天下的大势;“错综其数”是指天文历数和揲蓍筮数,故曰“极其数,遂定天下之象”,通过演算历数和策数,可以预知天下的现象。

制器尚象、天文地理都属于有为法,故为古今贤人所修习。

(三 )章中 3至神为变

“变”为天人感应,天人相应,是“《易》有圣人之道四焉”的第三个层次,属于无为法,以无为法感通天下之事。“以动者尚其变”,天地玄机难于知晓,《易》可将天地玄文翻译为显文,使人知道大气流行的信息。“《易》无思也,无为也,寂然不动,感而遂通天下之故。非天下之至神,其孰能与于此?”

变与占的不同:

占卜是有为法,是人主动有求于祖先神灵,是最普遍的原始宗教,它的前身是龟甲占卜,以象占问吉凶,而筮法则以筮数起卦占问吉凶。当今的学者非常冤枉,他们由于鄙视《周易》的卜筮功用,可算吃了大亏。《周易》绝不仅仅是一部哲学论著,《周易》的占筮价值也绝不仅仅是求福求吉。《周易》的卦爻辞揭示了被预测事件的内在演变规律,以及参与事件的人进行道德修炼的具体法则。没有卜筮的经验,即使你是训诂和文史的双博士,也难以理解那匪夷所思的卦爻辞。

“变”分有为法、无为法两个层次。初级层次是君子之道的“动则观其变”,当外界发生变化时,君子通过比附《周易》,以研究事物变化的动态规律。高级层次是“以动者尚其变”,这是人与天地万物的直接感通,无需占卜,“阴阳不测之谓神”,“天下之至神”,《荀子·大略》:“善为《诗》者不说,善为《易》者不占,善为《礼》者不相,其心同也。”

笔者在《周易》 64卦的解读中,深刻体会到《周易》与天地的感应不可思议,宇宙大气的的确确是按照《周易》六十四卦在流动,一切事物都在《周易》六十四卦大周期、小周期交互错综组成的链条中按部就班地运行。笔者的经验是,如果不处在某一卦的“值班时间”,你就难以破解这一卦的系辞真相,也就是圣人之意。

比照先儒对“《易》有圣人之道四焉”的解读,自孔子之后,似乎唯有程颐理解“以动者尚其变”的境界。

无为法即道法,故《文子·道原》引老子曰:

夫道者,陶冶万物,终始无形,寂然不动,大通混冥。

(四)章中 4“极深而研几”为辞

“辞”为“极深研几”之圣意,是“《易》有圣人之道四焉”的第四个层次,是以无为之法通达天下宏观与微观之理,是至精、至变、至神的统一。“夫《易》,圣人之所以极深而研几也。唯深也,故能通天下之志。唯几也,故能成天下之务。唯神也,故不疾而速,不行而至。”唯深是君子的至精,唯几是至变,唯神是至神,三者统一则为圣人的“极深而研几”。

“以言者尚其辞”为什么是指“圣人之意”呢?

《系辞传》曰:

子曰:“书不尽言,言不尽意。然则圣人之意,其不可见乎?”子曰:“圣人立象以尽意,设卦以尽情伪,系辞焉以尽其言,变而通之以尽利,鼓之舞之以尽神。”

《周易》的卦爻与系辞(即卦爻辞),是圣人之尽意、尽言。故《周易》的言辞是极深研几的圣意。所以孔子在帛书《要》篇说:

《尚书》多疏矣,《周易》未失也,且有古之遗言焉。予非安其用也,予乐 [其辞也,予何 ]尤于此乎?

古之遗言,即圣人遗言。《周易》的卦爻辞(系辞)即圣人之遗言。《系辞传》引孔子说,“知几其神乎!”又说,“阴阳不测之谓神。”《周易》的系辞是极深研几之言,不能照字面意思解释,“圣人立象以尽意,设卦以尽情伪,系辞焉以尽其言”,“圣人设卦观象,系辞焉而明吉凶”,必须使用《易象》的“观象系辞”体例才能通晓系辞的本义。

子曰:“知几其神乎!……几者,动之微,吉之先见者也。君子见几而作,不俟终日。……君子知微知彰,知柔知刚,万夫之望。”

子曰:“颜氏之子,其殆庶几乎?有不善未尝不知,知之未尝复行也。《易》曰:‘不远复,无祇悔,元吉。’”(虞翻注:“几者,神妙也。颜子知微,故殆庶几。”宋凤翔言:“此可验颜子学《易》已深,故能不迁不贰,合《复》初之象。”)

“极深而研几”:深,言其深远广大,故能通天下之志;几,言其细致入微,故能成天下之务。

极深研几,是圣人之心意,非圣人之用心,是无为之心,非有为之心。《系辞上传》: “显诸仁,藏诸用,鼓万物而不与圣人同忧,盛德大业至矣哉!”《论语·述而》:“子谓颜渊曰:用之则行,舍之则藏,惟我与尔有是夫!”孔子与颜回达到了此“极深而研几”的无为境界。

牟宗三《周易哲学演讲录·第二十讲·知几与尽神》说:

“几”这个观念是从《易经》出来,从占卜出来,这个观念是超科学的观念,科学以上的,因为科学里没有“几”。物化、量化,这个“几”就没有了。“几”没有了才能讲科学知识。……中国的气化观念讲阴阳之气,讲变化,这个气化的观念没有严格的机械论。中国讲阴阳之气,讲变化可以很微妙、精妙。

朱熹说:“《易》本是卜筮之书。”作为卜筮之用的《周易》,其卦爻象与卦爻辞为何又表达了圣人“知几”之意呢?牟宗三先生的这段话恰是完满的回答。尚秉和说:“欲学易,先明筮。”帛书《要》引孔子曰: “吾百占而七十当。 ”正是有了无数次占卜的 “知几 ”体验,孔子才由此上升到领悟 “古之遗言 ”的圣人境界。从孔子到朱熹,从朱熹到王阳明,古圣先贤研究《周易》,皆从学习占卜入手。在孔子弟子中, “知几 ”的境界与占卜水平最高的是颜回,而颜回与《系辞传》的关系也是最密切的。魏人曹髦《颜子赞》: “用行舍藏,与圣合契,听承微言,罔有不谕,序之于《易》,以彰殊异。 ”孔子弟子中唯独颜回一人的名字被写入《易传》(子曰:“颜氏之子,其殆庶几乎?”),这绝非偶然。由于颜回早逝,孔子于是将《易传》传给 “知几 ”、占卜功夫稍逊于颜回的商瞿。今之学者研究《周易》,视占卜为迷信而鄙视之。有学者甚至说,不占卜是研究《周易》的底线。如此哪能体会 “几 ”呢?占卜绝不是为了自己 “求吉 ”、 “求福 ”,而是为了修炼 “知几 ”的功夫。弃占卜而学《易》,犹如竭泽而渔、杀鸡取卵,这是丧失了根本。占卜是先知之学,这与《圣经》、《古兰经》、《大藏经》的先知之学是一致的。除了本国,全世界其他地区都不反对本民族的先知文化,国人何以如此不敬重我们祖先的文化遗产呢?

“阴阳不测之谓神”,“唯神也,故不疾而速,不行而至”。

“不疾” 、“不行”,无为也。“速”、 “至”,无为而通达也。

“不疾而速”,是超越时间。“不行而至”,是超越空间。

天人感应与极深研几之圣意都属于无为法,这是圣人的境界。自文王、周公、孔子、颜回之后,再也没有人达到这个境界了,即使解悟这个境界都很难,何谈证悟。

总结

《系辞上传》第十章为了阐述“《易》有圣人之道四焉”,先是在前几章做了铺垫。首先是在《系辞上传》第二章阐述君子学《易》之道:“君子居则观其象而玩其辞,动则观其变而玩其占。”然后在《系辞上传》第五章阐述《易》之道:“极数知来之谓占,通变之谓事,阴阳不测之谓神。”这已具备“至精”、“至变”、“至神”的初型。《系辞上传》第六章:“夫《易》,广矣大矣!以言乎远则不御,以言乎迩则静而正,以言乎天地之间则备矣!”则是“极深而研几”的“以言者尚其辞”的初型。整个《系辞上传》没有对制器尚象展开漫谈易经与古筮法,所以在《系辞下传》第二章制器尚象十三卦就有详细的阐述。

帛书《要》曰:“幽赞而达乎数,明数而达于德,又仁〔守〕者而义行之耳。赞而不达乎数,则其为之巫,数而不达于德,则其为之史。”

《周易·说卦传》曰:“昔者圣人之作《易》也,幽赞于神明而生蓍,参天两地而倚数,观变于阴阳而立卦,发挥于刚柔而生爻,和顺于道德而理于义,穷理尽性以至于命。”

“幽赞而达乎数”与《说卦》“幽赞于神明而生蓍,参天两地而倚数”意义相近,卜筮揲蓍必须是在通神的状态下才有验(鬼谋),故曰“幽赞”漫谈易经与古筮法,赞,祝也,引申为占。“明数而达于德,又仁〔守〕者而义行之耳”与《说卦》“和顺于道德而理于义”意义相近。

“赞而不达乎数,则其为之巫”,只知用《易》卜筮,这是学《易》的初级阶段,属于巫的层次。“数而不达于德,则其为之史”,在卜筮的基础上通达历数(也包含制器尚象),这是史的层次。“幽赞而达乎数,明数而达于德”则为君子学《易》之境界,相当于至神为变的初级层次。《说卦》“穷理尽性以至于命”则是圣人的境界,即“《易》有圣人之道四焉”至神为变、极深为辞的无为之境。

《系辞传》以帛书《要》为基础做了更高的提升。帛书《要》重德义,轻卜筮。从古圣遗言卦爻辞中求其德义,这是“君子之道”;而史巫之卜筮只是基础应用的“百姓之道”。《系辞传》则把卜筮纳入君子之道:“君子居则观其象而玩其辞,动则观其变而玩其占”;乃至圣人之道:“《易》有圣人之道四焉:以言者尚其辞,以动者尚其变,以制器者尚其象,以卜筮者尚其占。”

《系辞传》:“是故蓍之德圆而神,卦之德方以知,六爻之义易以贡。”这里呈现出与帛书《要》相反的位次:贡,告也;知,智也;神,通也。故“蓍之德圆而神”(乾象)高于“卦之德方以知”(坤象),圣人的卜筮感通高于卦爻的德义。

“《易》有圣人之道”的四个层次是不可跨越的,学习《周易》必须从低到高,先学“观象玩辞”的象数义理基础,然后修养道德,与天地感通,以期达乎“动变”而“知几”的境界。

(本文引自李守力著《周易诠释》,最新修订日期为2021年08月11日,为文化传统平台原创发布,本链接可用于个人学习分享,机构转载请联系本平台获取授权。)

相 关 链 接

经学专著《周易诠释》《周易密钥》简介

群贤毕至,共襄盛举:《周易诠释》《周易密钥》发布

让所有人都轻松读懂《易经》

解易入门1:学易经就像骑三轮车,从小都会

解易入门2:八卦取象

文化传统己亥年《易经》课程公告

卦爻演绎共读在京启动:西木《易经》读书会

戊戌年首期《周易》研修游学班图文回顾

己亥年天水演易游学图文回顾

第三轮64卦演易小结

《周易诠释》《周易密钥》的最新修订及传习情况

喜欢上青州,记辛丑年首期《周易》研修游学

壬寅虎年文化传统第四轮演易共读安排及报名

崔彬彬:壬寅年巴蜀游学心得——正心修本

开学啦 | 9月12日起,文化传统第四轮演易共读之《易传》学段安排及报名

修己·仁爱·自觉·利他

解悟经典 修身治学 内化于心 外化于行

道德经 | 易经 | 论语 | 管子四篇 | 养生修身

声明:部分文章来自于网友投稿及网络转载,版权归原作者所有,如涉及版权问题,请联系我们第一时间核实删除